Essen ist der neue Cat Content. Was ist schon eine spielende Katze gegen das Bild von einem Viertelpfünder-Burger mit Käse? Das ganze könnte für Unternehmen ein Vorbild sein, um Social media und Influencer management noch einmal neu zu überdenken.

Schlagwortarchiv für: Digitalisierung

Die re:publica, vor Jahren gestartet als netzpolitische Konferenz, hat sich zu einem Festival der digitalen gesellschaft entwickelt. Unter den 6.000 Teilnehmern waren auch viele Marketer und Social Media Manager in Hoodies. Ein perfektes Umfeld für Marken, um intelligent für sich zu werben.

Die meisten Deutschen verstehen das Internet und orten es zwischen Unterhaltung und Kommunikation ein. Jeden Tag ein kleines Quäntchen mehr steigt die Mediennutzung durch zahlreiche neue Technologien.

Digitalisierung und Big Data bringen manche Vorteile für das Personalmanagement: Unternehmen können die Methoden für Auswahl und Entwicklung der Mitarbeiter auf eine valide Basis stellen oder erfolgreiche Instrumente für die Mitarbeiterbindung identifizieren. Zwar haben viele Unternehmensvertreter dies erkannt, jedoch mangelt es in ihren Firmen an Expertise, Personal und den nötigen Tools. Nur rund 15 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen Big-Data-Ansätze für das Personalmanagement in Form von Personalauswahl und -entwicklung. Zu diesem nüchternen Ergebnis kommt eine gemeinsame Trendstudie von spring Messe Management, der Humboldt-Universität zu Berlin und dem Institut IQP.

Big Data in HR noch am Anfang

Bei den vielfältigen Möglichkeiten und der langjährigen Bekanntheit dieser Tools und Ansätze dürfte man meinen: Trotz des Fachkräftemangels ist der Nachholbedarf bei den Personalern in Hinblick auf Digitalisierung mal wieder gewaltig!

Zwar sei das Konzept von Big Data 69 Prozent der befragten Personaler, Berater und Führungskräften aus mehr als 200 verschiedenen Unternehmen grob bekannt, aber nur 31 Prozent messen dem Thema im Personalbereich einen mittleren Stellenwert im eigenen Unternehmen bei. Lediglich 15 Prozent der Befragten bescheinigen, dass Big-Data-bezogene HR-Aktivitäten bei ihnen im Betrieb durchgeführt werden. Neun Prozent sehen die Personalabteilung dabei eher stark oder stark involviert. Als Hemmnisse für den Einsatz von Big-Data-Ansätzen in HR nennen die Teilnehmer insbesondere fehlendes Personal mit entsprechenden Kompetenzen, das Fehlen von nötigen Tools und die geringen Budgets.

Einsatzfelder der Zukunft: Mitarbeiterbindung legt am stärksten zu

Aktuell zählen Personalauswahl und -entwicklung zu den zentralen Anwendungsfeldern im HR-Bereich der Unternehmen. Diese werden nach Meinung der Befragten auch in den kommenden fünf Jahren weiter leicht an Bedeutung zulegen. Den stärksten Zuwachs in der Wichtigkeit sehen die Studienteilnehmer bei Mitarbeiterbindung mit einem Plus von 18 Prozent, betrieblichem Gesundheitsmanagement (+ 15 Prozent) und Performance Management (+ 14 Prozent). Ein Fünftel der Unternehmensvertreter gibt an, dass sie aktuell schon ein Big-Data-Projekt in HR planen, während bei 44 Prozent keine solche Planung ansteht.

Auf der einen Seite blasen die Unternehmen allesamt in das gleiche Horn und lamentieren den Fachkräftemangel. Wenn aber ihre Personalabteilungen immer noch darauf ausgerichtet sind, Bewerber und Kandidaten nach alten Routinen zu filtern, anstatt mit eigenen Lösungen zu arbeiten, wird die Schlinge des Fachkräftemangels um ihren Hals den nächsten Jahren sich weiter zuziehen.

Digitalisierung bringt oft mehr als nur eine Sichtweise auf Veränderungen mit: Â Mal läuft vieles harmonisch ab, mal greift man zu schmutzigen Mitteln – und am Ende wirkt doch jegliches Bestreben einfach zu herausfordernd. Vor allem bei der Verfügbarkeit von Bewegtbild- und Musikinhalten ist ein Spagat zwischen Industrie und den Nutzern in vielen Fällen kaum möglich.

Wenn die Unternehmenskultur auf traditionellen Werten basiert, die Führungskräfte Schwäche zeigen und klare digitale Strategien nicht vorhanden sind, wird ein Unternehmen kaum junge Nachwuchskräfte und digitale Denker begeistern können. Zwar versuchen viele Unternehmen, den notwendigen Wandel einzuleiten, aber junge Arbeitnehmer beklagen die mangelhafte Umsetzung der Digitalen Transformation in den Unternehmen. Hingegen gelten digital-orientierte Firmen als attraktive Arbeitgeber und bieten bessere Karrierechancen und Zukunftsoptionen als die etablierten Großkonzerne. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Befragung unter rund 3.000 jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 34 Jahren zum Thema „Wie gut meistert ihr Arbeitgeber den technologischen Wandel“ durch die Markenberatung Prophet.

Rund 60 Prozent der Befragten kritisierten die fehlende Digitale Transformation ihrer Unternehmen. Fast die Hälfte (53 Prozent) macht dafür das traditionelle Denken der Führungskräfte verantwortlich. Zwar sehen vier von zehn Befragten (42 Prozent) das eigenen Unternehmen heute schon durch die neuen Angreifer aus der Digital Economy direkt bedroht, aber als künftige Arbeitgeber präferieren sie mehrheitlich junge, digital-orientierte Firmen (63 Prozent). 56 Prozent können sich einen Arbeitgeber ohne ausreichende digitale Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr vorstellen. In den neuen Technologien erhoffen sich die jungen Bundesbürger daher für ihren Job weit mehr Chancen als eine Bedrohung (70 Prozent).

Felix Stöckle, Partner der Strategieberatung Prophet: „Die Ergebnisse zeigen deutlich wie vorausschauend viel junge Menschen denken. Sie sind mit den neuen digitalen Möglichkeiten groß geworden und erkennen, dass es keinen anderen Weg als die Digitalisierung gibt, wenn Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben wollen.“

Eine veraltete Führungskultur erstickt den technologischen Wandel und die Kreativität im Unternehmen. Ohne das Verständnis der Digitalisierung führen Managemententscheidungen zu Fehlern, so dass die Digitale Transformation im Unternehmen nicht voran kommt. Führungskräfte sollten sich daher selber zu „digitalen Vorbildern“ wandeln und intensiv mit den neuen Technologien vertraut machen. Unternehmen sollten daher intensiv an der Digitalen Transformation arbeiten, um als Arbeitgeber für die jungen Kreativen interessant zu bleiben.

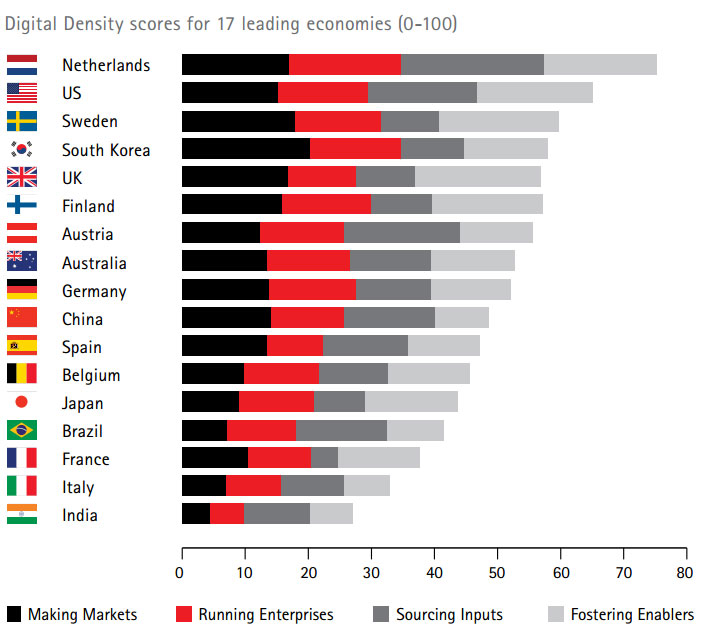

Je mehr Studien über die Digitale Transformation veröffentlicht werden, desto schlimmer scheint die Situation für den Standort Deutschland zu werden. Laut einer neuen Untersuchung von Accenture erreicht die deutsche Volkswirtschaft im Index zur digitalen Durchdringung (Digital Density Index) lediglich einen Wert von 51,9 von 100 möglichen Punkten. Demzufolge landet Deutschland im Ranking von 17 untersuchten Volkswirtschaften nur auf Rang neun.

Die Investition in den digitalen Wandel kann das Wachstum der weltweit zehn größten Volkswirtschaften um zusätzliche 1,36 Billionen US-Dollar bis zum Jahr 2020 befeuern. Für Deutschland würden 10 zusätzliche Indexpunkte ein Wachstum in Höhe von 75 Milliarden US-Dollar bedeuten. Dieses Plus an Digitalisierung entspricht einer Steigerung der durchschnittlichen Wachstumsrate um 0,27 Prozentpunkte pro Jahr und einem 1,9 Prozent höherem BIP im Jahr 2020 als bislang prognostiziert.

Clemens Oertel, Geschäftsführer bei Accenture Strategy: „In Deutschland sehen wir sowohl in den Unternehmen, als auch bei der digitalen Infrastruktur und den regulatorischen Rahmenbedingungen Handlungsbedarf. Ob flexiblere Arbeitsmodelle oder digitale Formen der Zusammenarbeit, deutsche Unternehmen tun sich beispielsweise schwer, vom Mantra der physischen Präsenz am Arbeitsplatz Abschied zu nehmen. Zugleich verfügen wir hierzulande über eine stark unterdurchschnittliche Versorgung mit Breitband- und mobilem Internet. Insgesamt sind Unternehmen und Politik gleichermaßen gefordert.“Als problematisch werden fehlende Investitionen pro Kopf in die Kommunikationsinfrastruktur und die Verbreitung mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets bemängelt. Allgemein sein Wirtschaft, Politik und Gesellschaft durch eine spürbare Zurückhaltung gegenüber digitalen Technologien wie Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, das Internet der Dinge und die digitale Interaktion zwischen Unternehmen und ihren Kunden gehemmt. Ein Indiz dafür ist der relativ geringe Anteil der Online-Werbeausgaben der Unternehmen, der im internationalen Vergleich in Deutschland deutlich geringer ausfällt als bei den europäischen Nachbarn.

„Die digitale Durchdringung einer Volkswirtschaft wird zunehmend zum Standortfaktor. Unternehmen werden Investitionsentscheidungen künftig nicht nur danach treffen, wo sie den besten Zugang zu Rohstoffen, ein gut ausgebautes Verkehrsnetz oder eine ausreichende Zahl an Fachkräften finden, sondern suchen auch gezielt nach den ‚digitalen Hotspots‘. Genau hier droht Deutschland im digitalen Wettbewerb abgehängt zu werden. Mit einer Hand voll gut gemeinter aber halbherzig umgesetzter Initiativen wird es nicht gelingen, den Anschluss zu halten. Gefordert ist ein breit gefächertes, abgestimmtes Paket von Maßnahmen, bei denen Politik und Wirtschaft Hand in Hand arbeiten – vom Ausbau der IT- und Kommunikationsstrukturen über die Verbesserungen des Umfelds für Start-ups bis hin zu verlässlichen Regeln, etwa beim Datenschutz“, schlussfolgert Oertel.

Der in Deutschland mangelnde Digitalisierungsgrad wird dabei über vier Kernbereiche hinweg aktiv gebildet:

- durch die verstärkte Digitalisierung bestehender Märkte und Schaffung neuer digitaler Business-Plattformen

- durch fortschreitende Nutzung digitaler Technologien und Strukturen durch die Unternehmen

- durch Aufladung bestehender Produktionsfaktoren mit digitalen Technologien – vom Investitionskapital bis hin zu Sachanlagen und Arbeitskräften

- durch aktive, digitalisierungsfreundliche Gestaltung der institutionellen und sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen

Damit Deutschland das enorme Wachstumspotenzial erschließen kann, werden dezidierte Herausforderungsfelder für Unternehmen und Regierungen als Ansatzpunkte hervorgehoben:

- Regierungen sollten dringend ihre Vorbehalte gegenüber neuen disruptiven Geschäftsmodellen überdenken. Für nachhaltiges digitales Wachstum müssen bestehende Industriegrenzen überwunden werden. Zugleich sollten auch Unternehmen über eine neue Art der Auseinandersetzung mit der politischen Ebene nachdenken. Gefordert ist eine aktive Zusammenarbeit.

- Zur Optimierung von Geschäftsprozessen sowie Steigerung der Effizienz und Produktivität muss weit stärker auf digitale Technologien gesetzt werden.

- Volkswirtschaften und ihre Unternehmen können sich mit dem Internet der Dinge und digitalen Technologien einen deutlich besseren Zugang zu essenziellen Produktionsfaktoren verschaffen und weit mehr aus diesen herausholen.

- Unternehmen und Regierungen müssen gemeinsam an optimalen digitalen Rahmenbedingungen, auch jenseits der technologischen Infrastrukturen arbeiten.

- Die digitale Durchdringung einer Volkswirtschaft wird zunehmend zum Standortfaktor. Unternehmen sollten bei ihren Investitionsentscheidungen künftig gezielt nach Hotspots suchen, die ihnen ein optimales Wachstum für digitalisierte Geschäftsmodelle ermöglichen.

Der Accenture-Index erfasst, in welchem Umfang digitale Technologien sowohl einzelne Unternehmen als auch die gesamte Wirtschaft eines Landes durchdringen. Der Grad wird anhand von 50 Einzelindikatoren bemessen. Darunter fallen etwa Umsatzvolumina im Onlinehandel, die Nutzung von Cloud-Anwendungen und anderer Technologien zur Prozessoptimierung, die Verbreitung technologischer Expertise in den Unternehmen sowie die Akzeptanz neuer, digitaler Geschäftsmodelle. Spitzenreiter in der Erhebung sind die Niederlande mit einem Wert von 75,3 Punkten, gefolgt von den USA (65 Punkte), Schweden (59,6 Punkte) und Südkorea (57,9 Punkte).

Ein Paukenschlag und die Welt dreht sich wieder schneller. Mit der Apple Watch könnte die bemerkenswerte Ära, in der Menschen bislang ohne lästige Gewichte am Handgelenk herumlaufen, schnell vorbei sein. Der Weltkonzern eröffnet mit dem zusätzlichen mobilen Display sogar ein weiteres Einfallstor für Werbung. Doch worauf sollten Marken achten, wenn sie in Zukunft auf einer Smartwatch präsent sein möchten? Weiterlesen

Radikale Umbrüche werfen ganze Geschäftsmodelle über den Haufen, die Kommunikation findet in sozialen Netzwerken statt und das Prozessmanagement kreist schon wie verrückt auf dem Teller. Disruptive Digitalisierung! Nur werden die Mitarbeiter und damit ihre Bedürfnisse als wichtige Wasserträger der Unternehmen viel zu spät berücksichtigt. Dabei sollten sie von Anfang an ins Boot geholt werden und mitmischen dürfen. Weiterlesen

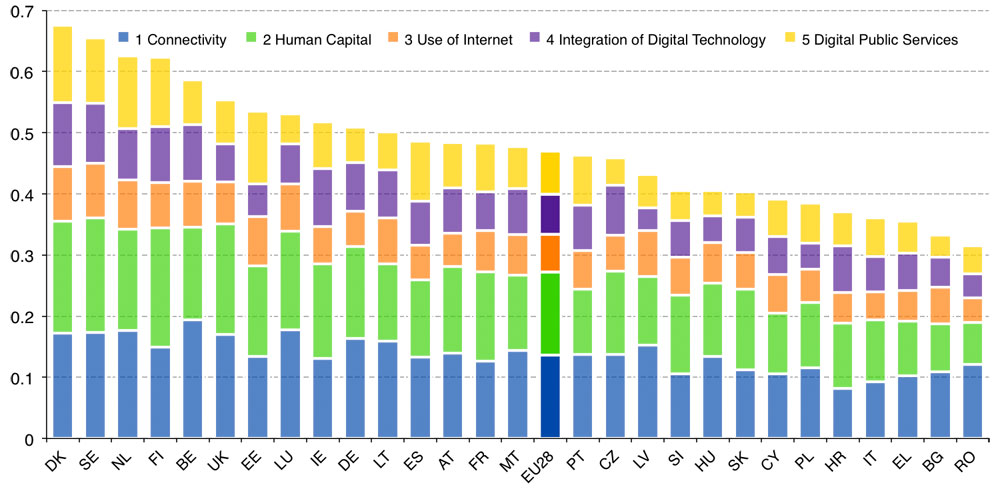

Die Digitale Wirtschaft bietet großartige Möglichkeiten für Fortschritt, Innovationen und Erleichterungen im Zusammenspiel von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Mit dem aktuellen Index für die Digitale Wirtschaft und Gesellschaft untersucht die Europäische Kommission den Stand der Digitalisierung in Europa. Deutschland zählt bei der Digitalen Transformation leider nur zum Mittelmaß und belegt den 10. Platz unter allen EU-Mitgliedsstaaten – ein Armutszeugnis für eine starke und tonangebende Wirtschaftsmacht.

Das Bild zeigt zwar ein durchaus digital denkendes Europa, jedoch lassen sich aus den gesamten Durchschnittswerten der Untersuchung erste Problemfelder identifizieren. Die Mehrheit der Europäer nutzt das Internet regelmäßig (75 Prozent) und laden gerne audiovisuelle Inhalte herunter. Fast die Hälfte der Internetnutzer in Europa (49 Prozent) haben Online-Spiele gespielt oder Spiele, Bilder, Filme oder Musik heruntergeladen. In 39 Prozent der Haushalte mit einem Fernsehgerät werden Videos auf Abruf geschaut. Im Sinne der Unterhaltung wird das Internet demnach gerne genutzt. Bei digitalen Geschäftsmodellen hingegen hapert es gewaltig. Kleine und mittlere Unternehmen haben ernste Probleme mit der Digitalisierung, denn nur 15 Prozent von ihnen betätigen sich im Online-Verkauf und von diesen bieten nur 15 Prozent ihre Dienste auch grenzübergreifend online an. Während digitale öffentliche Dienste in einigen Ländern selbstverständlich sind, sucht man in anderen Ländern danach vergeblich: Ein Drittel der europäischen Internetnutzer (33 Prozent) haben Online-Formulare für die Übermittlung von Informationen an die Behörden genutzt, wobei die Angaben zwischen dem Spitzenreiter Dänemark mit 69 Prozent und das Schlusslicht Rumänien mit 6 Prozent extrem auseinander gehen.

Günther H. Oettinger, Mitglied der EU-Kommission für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft erklärt: „Der Digital-Index zeigt, dass sich die Art und Weise, wie die Menschen Filme ansehen, grundlegend geändert hat: Nach wie vor sehen sich die Menschen ihre Lieblingsserien im Fernsehen an, doch viele – nämlich 40 Prozent – sehen auch Videos auf Abruf und Filme über das Internet an. Wir müssen uns an die Bedürfnisse der Menschen anpassen und unsere Politik entsprechend überdenken.“

Dennoch sollte das durchaus verlockende Beispiel vom Bewegtbild-Konsum nicht für den Digitalisierungsgrad alleine sprechen. Der Blick auf Deutschland zeigt, dass hierzulande weit mehr digitale Baustellen bestehen als zuvor angenommen. Als eines der 28 Mitgliedsländer erreicht Deutschland einen Indexwert von 0,51 auf der Skala von 0,00 bis 1,00 und belegt mit diesem Mittelmaß nur Platz 10. Immerhin hat sich die Digitalisierung in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 0,02 Punkte verbessert.

Bei der Internetversorgung hat sich die Konnektivität deutlich verbessert. Nach Ansicht der EU Kommission nutzen rund 82 Prozent der Deutschen gegenüber den 75 Prozent der gesamten Europäer das Internet, aber bei der Breitbandversorgung müssen noch viele Lücken geschlossen werden. Wenn Deutschland ultraschnelle Breitbandtechnologien einsetzen möchte, müssen deutlich größere Investitionen in Glasfasernetzwerke getätigt werden als bisher. Damit lobt die EU zwar die grundsätzliche Idee der Digitalen Agenda, verdeutlicht dabei jedoch die schleppende Arbeit des Ausschusses und das lähmende Gerangel um den Breitbandausbau. Die alten Netze müssen strikt ausgebaut werden, zumal in vielen Haushalten die technologischen Grundvoraussetzungen mit der Abschaffung von alten Kupfer- und Koaxialkabeln erst geschaffen werden müssen.

Mit einem Indexwert von 0,60 Punkten im Bereich Humankapital liegt Deutschland im internationalen Vergleich auf dem neunten Platz und damit leicht besser als der europäische Durchschnitt. 69 Prozent der Deutschen haben grundlegende oder darüberhinaus gehende Kenntnisse zu digitalen Themen und zur Internetnutzung. Auch in weiteren Bereichen der digitalen Fähigkeiten wie Wissenschaft, Technologie, Ingenieurswesen und Mathematik schneidet Deutschland besser als der EU-Durchschnitt ab. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern verbringen die Deutschen weniger Zeit im Internet mit sozialen Aktivitäten und Online-Medien. Beim Online-Shopping zählen die deutschen Verbraucher zur Oberliga und kommen mit 80 Prozent auf den vierten Platz. Die deutschen leser gerne Online-Nachrichten (70 Prozent), hören Musik, schauen Videos und spielen Online-Spiele (53 Prozent) und nutzen recht frequent Online-Banking-Services (57 Prozent).

Jedoch nutzt nur ein Viertel von ihnen (24 Prozent) Video-on-Demand-Angebote, was weit unter dem EU-Durchschnitt mit 39 Prozent liegt. Knapp die Hälfte der Internetnutzer in Deutschland kommuniziert über soziale Netzwerke (49 Prozent), was jedoch im Vergleich zu den europäischen Nachbarn bei einem Durchschnitt von 58 Prozent nur den letzten Platz im Ranking einbringt.

Bei der Integration von digitaler Technologie im Geschäftsleben erreicht Deutschland einen Indexwert von 0,40 – knapp über dem EU-Durchschnitt und damit auf dem 8. Platz. Die fehlende Akzeptanz von Social Media (11 Prozent) und cloud-basierten Applikationen (6,2 Prozent) lassen Deutschland hierbei schlechter abschneiden. Immerhin stellen einige deutsche Unternehmen digitale Informationen bereit (35 Prozent) und nutzen digitale Rechnungen (12 Prozent). Diese Werte lassen Deutschland in diesem Segment nur auf den 21. Platz kommen.

Im Bereich des öffentlichen Sektors kommt Deutschland auf einen Indexwert von 0,39 Punkten. Die geringe Präsenz von Regierung, Behörden und Institutionen sowie dem öffentlichen Dienst zeigen, dass gerade mit Digital Public Services ein großes Innovationspotenzial ungenutzt bleibt. Formulare, Anträge, Abwicklungen – einfache Notwendigkeiten wie die Ausstellungen von Geburtsurkunden oder Anträge beim Einwohnermeldeamt werden hierzulande lieber schriftlich erledigt anstatt kosten- und effizienzsparend über digitale Services. Nur 18 Prozent der deutschen Internetnutzer kommunizieren mit Behörden und öffentlichen Institutionen auf den digitalen Kanälen. Im Vergleich mit dem europäischen Durchschnitt mit 33 Prozent kommen die Deutschen somit nur auf den 23. Platz in diesem Unterranking.

Der Digital-Index der Europäischen Kommission zeigt eindrucksvoll, dass die europäischen Nachbarn das Potenzial und die Notwendigkeit des digitalen Wandels erkannt haben. Während hierzulande lieber über Sinn und Zweck debattiert wird, ziehen die EU-Mitgliedsstaaten langsam aber sicher an Deutschland vorbei und gewinnen an digitaler Wettbewerbsfähigkeit.

Über mich

Mein Name ist Mike Schnoor und ich unterstütze Unternehmen und Marken als Digitalexperte, Fachautor und Vortragsreferent, damit sie sich im digitalen Wettbewerb hinsichtlich Strategien und Prozessen richtig positionieren können.

Aktuelle Beiträge

Blick in die digitale Kristallkugel: Meine Top-10 Technologietrends für 2023

Pro und Kontra zur effektiven Content-Erstellung mit ChatGPT

Digitale Geschäftsmodelle für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Mittelstand-Digital Zentrum Rheinland veröffentlicht Leitfaden zum einfachen Einstieg in die Digitalisierung

Wie können KMU und Startups bei der Digitalisierung voneinander profitieren?